EL PAPEL DE LOS GRANDES HOMBRES EN LA HISTORIA

Discurso pronunciado por E. Durkheim en el liceo de Sens, el 6 de agosto de 1883. Tomado de Karl Marx, M. Weber y E. Durkheim, Sociología y educación. Ed y presentación de Fernando Alvarez Uría. Ed. Morata 2007.

Aunque resulte hiriente para nuestro amor propio, es preciso reconocer que Dios ha hecho dos especies de hombres muy diferentes: los grandes y los pequeños. Nunca se ha discutido demasiado con el fin de determinar cuál es el papel de los pequeños y de los humildes en la tierra. ¡Ay! Desgraciadamente, lo sabemos muy bien, para la mayoría nuestra única función consiste en vivir, perpetuar la raza, proporcionar materia para nuevas creaciones, representar bien nuestro papel en la vida mientras otros sucesos y otros actores se preparan para sustituirnos. Pero, el resto, los otros ¿para qué sirven? ¿a qué fines están destinados?

Nos enfrentamos, en este caso, a diversas doctrinas y a toda una variedad de opiniones, pues mientras que determinadas naciones se ponen enteramente en manos de sus grandes hombres, otras, por el contario, desconfían de ellos como del mayor de los peligros. En ocasiones se los persigue y denigra: en otras se los exalta y glorifica. Atenas hizo de Sócrates un mártir, mientras que Roma hizo de Augusto un Dios que debía ser objeto de adoración. ¿Quién tiene razón? ¿dónde está la verdad? ¿Son siempre los hombres geniales necesariamente una amenaza para nuestras mediocres individualidades? O, por el contrario ¿nuestra salvación depende de ellos y sólo de ellos? En suma, señores, quisiera reflexionar con ustedes acerca del papel que desempeñan los grandes hombres en nuestras sociedades.

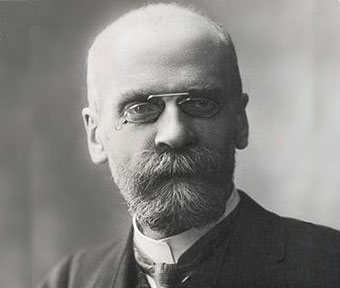

Emile Durkheim (1858-1917)

Si nos atenemos a lo que dice uno de los más ilustres escritores de nuestro siglo (se refiere a Renan), los grandes hombres constituirían el fin mismo de la humanidad. El fin al que tiende toda la naturaleza, nos dice, consiste en producir grandes hombres, mientras que la naturaleza se desinteresa de la felicidad de las masas. ¿Cómo admitir, en efecto, que este inmenso universo tenga otra razón de ser que la de proporcionar a la multitud oscura de los individuos cómodos medios para que puedan disfrutar tranquilamente de su pequeño destino? ¿Cómo admitir que la tierra haya sido hecha solo para nutrir, y el sol para calentar a algunos millones de seres sin valor y sin nombre? Este sería ciertamente un pobre resultado para tan prodigiosos esfuerzos. Pero la naturaleza está lejos de haber malgastado tan equivocadamente sus fuerzas, pues, por el contrario, pone de manifiesto, a través de rasgos patentes su profundo desprecio por los individuos. La naturaleza nos ha hecho a todos mortales, pero, ¿qué le importa, dado que la especie no muere? De este modo, cuando estamos agotados y no podemos servir a sus misteriosos fines, cuando nos ve sin fuerzas y nos juzga inútiles, nos suprime, y hace venir a otros para continuar nuestra obra y disfrutar de nuestro trabajo. ¡Ah! ¡Sin duda, puede parecernos cruel que los que han sembrado no recojan el fruto de su trabajo! Pero, ¿qué le importa esto a la naturaleza si el trabajo continúa y el progreso dura siempre?

La única cosa por la que la naturaleza se preocupa, el único fin que persigue, y hacia el que nos empuja, hagamos lo que hagamos, aquello que la naturaleza quiere, es que se realice el progreso, que el ideal se haga. Ahora bien, ¿Cuál puede ser ese ideal, si no es el advenimiento de la razón y el reino de la verdad? ¿Cómo puede, por tanto, llegar a reinar la razón sobre la tierra? ¿Será preciso que conquiste una a una todas las inteligencias individuales? Pero, una tarea de este tipo sería imposible, pues existen demasiados espíritus invenciblemente refractarios a la ciencia, y pocos tan altos que puedan elevarse hasta la verdad. La verdad no podrá, por consiguiente, revelarse más que a un pequeño número de inteligencias privilegiadas, la razón no se encarnará más que en algunos hombres superiores que realizarán el ideal, y constituirán, en este sentido, el fin último de la evolución humana.

Pero, estos hombres superiores, una vez formados, ¿van a volverse hacia esta multitud de la que emanan para elevarla hasta ellos, para hacerla participar del tesoro que poseen, para enseñarla a vivir conforme a la razón? ¿Por qué tendrían que hacerlo?, se pregunta nuestro autor. ¿Qué finalidad tendría este inmenso apostolado? Sería una pérdida inútil de fuerzas, pues lo importante es que la verdad sea conocida, pero esto no significa que tenga que ser conocida por todos los hombres. ¿Por qué tendría que ser accesible la alta cultura a todo el mundo? Basta con que se establezca y reine. La ciencia es desdeñosa y no necesita un gran número de fieles. De poco serviría empequeñecer el ideal para hacerlo accesible a todos. Nos encontramos así con que la humanidad estaría dividida en dos grandes clases entre la cuales existiría un abismo: en la cúspide se encontraría esta élite, favorecida por el capricho de la naturaleza, y en su base se hallaría una multitud que vegetaría en la inconsciencia. La primera pensaría por la segunda, sería como la consciencia de la humanidad entera, mientras que el resto se contentaría con admirar a los seres extraordinarios, con servirlos, y estarían además felices por servirlos y sacrificarse por ellos. Se nos dice que no tendríamos por qué compadecerlos, ya que contarían por lo menos con los placeres de la familia, las alegrías reservadas a los espíritus simples, las dulces ilusiones de los ignorantes. Tendríamos que compadecernos más bien de los que estarían obligados a ver la verdad de frente, puesto que la verdad quizás pueda ser triste.

Ya ven ustedes, por tanto que, para que el progreso sea posible, es necesario según nuestro filósofo (se refiere a Renan) que la naturaleza, empujando hasta sus últimos límitesnla división del trabajo, y separando lo que quisiéramos ver indisolublemente unido, ponga por un lado toda la felicidad y del otro toda la inteligencia. Es preciso que los unos renuncien a disfrutar y los otros a pensar. ¡Qué cuadro más sombrío, qué sueño más desolador! Pero, ¿es esto cierto? ¿Es éste el futuro que nos aguarda y al que deberíamos resignarnos? Creo que existen buenas razones para tranquilizarnos, pues espero mostrar a continuación que tenemos derecho a esperar un destino menos lúgubre.

En efecto, ¿por qué la naturaleza tendría que desdeñar a los individuos? ¿Se piensa que con ello contribuiría mejor a su majestad? ¿No existiría, por el contrario, una especie de mezquindad odiosa en sacrificar tan brutalmente a todo el mundo en aras de unos pocos, por economía? Sin duda, y yo soy sensible a todo lo que hay de bello en esos hombres excepcionales que resumen en su propia vida toda la vida de un siglo o de un pueblo. Admirémoslos y estemos orgullosos de ellos, ya que expresan y son el ejemplo de nuestra humanidad en la perfección. Pero, ¿por qué sería indigno de la naturaleza ocuparse también de los pequeños y de los mediocres para hacerlos capaces, cada vez más, de comprenderla y amarla? ¿En qué medida su sabiduría y su poderío serían menos grandes, si, no contenta con concentrarse de vez en cuando en formar a uno de estos seres eminentes, se dedicase sin cesar a difundirse en todas las direcciones, iluminando, vivificando, espiritualizando cada vez más a la masa de los individuos?

Se suele decir que la verdad no es amiga de multitudes, pero ¿por qué conferir a la verdad estos desdenes aristocráticos? Pienso, por el contrario, que la verdad no tiene más que una razón y una manera de ser: ser conocida. Cuanto más conocida sea, más verdad será. Limitarla al culto restringido de algunos iniciados, no es, por tanto, sino empequeñecerla. ¿Nos parecería el sol más magnífico si únicamente iluminase a una pequeña porción del globo terráqueo? Si con frecuencia el sol ha inspirado a poetas que le han dedicado himnos ditirámbicos de reconocimiento, si algunos pueblos lo han convertido en un Dios, se debe a que envía generosamente su calor y su luz en todas las direcciones de la rosa de los vientos, sin despreciar a nada ni a nadie.

Se suele objetar que la mayoría de las inteligencias no serán jamás capaces de recibir la verdad, pero, no desesperemos tan rápidamente del espíritu humano, pues cuando se observa en la historia la sucesión innumerable de idas y venidas por las que ha pasado el espíritu humano rechazando sucesivamente todas aquellas presuntas verdades cuya falsedad ha quedado demostrada, y dirigiéndose así, laboriosamente, claro está, pero con perseverancia y decisión hacia la verdad, pienso que no tenemos derecho a descorazonarnos. Sin duda cualquier apostolado no está libre de decepciones y amarguras; sin duda cuando uno se enfrenta a resistencias invencibles se siente momentáneamente impotente y pasa por momentos muy duros de abatimiento y desmoralización: pero, si verdaderamente sientes pasión por la verdad, si se siente por el otro más amor que menosprecio, entonces podremos rehacernos para saber encontrar en nosotros mismos ese calor que termina incluso por ablandar a los corazones más resistentes.

El mundo no está hecho, por tanto, únicamente en función de los grandes hombres. El resto de la humanidad no es simplemente la tierra abonada que ayuda a crecer a estas raras y exquisitas flores. Todos los individuos, por muy humildes que sean, tienen derecho a aspirar a una vida superior del espíritu. Es posible que esta vida sea menos tranquila y menos dulce que la existencia común. Puede que la verdad sea triste. ¿Qué importa? Incluso a este precio todo el mundo tiene derecho a desearla. Todo el mundo tiene derecho a pretender acceder a esta noble tristeza que, por otra parte, no deja de tener sus encantos, pues una vez que uno la prueba ya no se contenta con otros placeres porque, a partir de ese momento, considerará que carecen de sabor y atractivo.

Pero señores, si los grandes hombres no son toda la humanidad, ¿conviene entonces concluir que son inútiles? ¿Posee el genio únicamente una especie de valor y de interés estéticos? ¿es preciso reducirlo, como se hace con demasiada frecuencia, a no ser más que un ornamento, un aderezo de lujo que es innecesario en las sociedades del conocimiento?

No nos encontramos en sociedades caracterizadas por un verdadero sistema ilustrado compartido por un gran número de ciudadanos, sino que nos enfrentamos a todo tipo de ideas y de sentimientos que no llegan a formularse como teorías, ideas y sentimientos que uno confiesa apenas a sí mismo, y que muchos acarician en el fondo de sus conciencias. Todo por el genio y para el genio, se nos decía antes. Y he aquí que ahora se nos dice: es preciso sacrificar todo a la felicidad de los individuos.

Y esto es así porque aquello que constituye una nación no son ni uno ni dos grandes hombres a quienes el azar permite nacer aquí o allá, y que pueden en último término no nacer, sino que es la masa de los ciudadanos. Por tanto es necesario sobre todo ocuparse. Lo que es preciso sobre todo consultar es su interés. Por tanto ¿qué importa que de entre la masa de ciudadanos surja esporádicamente un hombre superior? El poeta no escribe para ellos, el artista no trabaja para ellos, el filósofo no piensa en función de ellos, sino que se dirigen a una pequeña aristocracia celosa y cerrada. ¿Qué interés tienen, por tanto, a que allá a lo lejos, por debajo de sus cabezas, se forme una sociedad en la que se vive una vida aparte, en la que se experimentan placeres, e incluso sufrimientos, que están vedados a la mayoría de los mortales? ¿Qué le importa a la mayoría de la nación un progreso que dicha mayoría no protagoniza ni está hecho para ella? A los ciudadanos todo aquello que los desborda les resulta superfluo. La única cosa que les interesa es esta cultura media del espíritu que están en situación de recibir; únicamente ella debe por tanto reinar. Es preciso que el ideal esté hecho a su modo y medida.

¡Ah si aún fuese posible producir a la vez hombres geniales y masas ilustradas! Pero, se nos dirá, que uno de esos fines excluye el otro. Todo genio es una especie de monstruo que no se puede formar sin alterar profundamente el orden natural de las cosas. De la nada, nada sale. La inteligencia que algunos tienen en demasía, otros la tienen necesariamente de menos. Para formar un hombre genial es preciso “drenar, destilar, condensar” millones de pequeñas inteligencias. ¿Quiere una nación enriquecerse de grandes hombres? Sobre un mismo punto del territorio reuna y concentre todas sus fuerzas vivas. Entonces, sobre el terreno así preparado, no tardamos en ver despuntar inteligencias divinas. Pero la vida que se ha acumulado así sobre un punto único, y que han absorbido tan solo algunos individuos, es retirada del resto de la nación. De este modo el cuerpo de la sociedad languidece, y pronto muere de inanición. ¡He aquí el peaje que hay que pagar por la gloria de tener grandes hombres!

A todas estas razones viene a sumarse que suscitar hombres de genio es crear en la nación peligrosas desigualdades, des procurarse grandes maestros. ¿Cómo se pueden someter a la ley común estos seres que superan infinitamente el nivel común? Ante ellos, el resto de los ciudadanos sería como si no existiesen. Es mejor, por tanto, que todos vayan al mismo paso, que los más apresurados esperen a los más lentos. Sin duda es preciso que la verdad llegue a conquistar el mundo, pero que comience sus conquistas por abajo, no por arriba, que se desvele poco a poco a las muchedumbres, en lugar de desvelarse toda entera y de un solo golpe a unos pocos privilegiados.

He aquí, señores, lo que confrecuencia se dice en las conversaciones mundanas. Pues bien, no dudo en declarar que esta teoría, tan falsa como la precedente, me parece quizás aún más peligrosa. Sin duda, es algo contra natural sacrificar sistemáticamente la muchedumbre al genio. Pero, por otra parte, una sociedad en la que el genio se sacrifique en aras de la multitud por una especie de amor ciego a una igualdad estéril, se condenaría a sí misma a una inmovilidad que no se diferencia mucho de la muerte. ¿Por qué trataría entonces de aventurarse en lo desconocido? Todos los individuos que la componen son parecidos, y no tendrían por tanto la idea de cambiar. Puesto que no conocen a otros seres más que a sí mismos, ni otro estado más que el suyo, les parecería que su fin se ha alcanzado y que no tienen más que adormecerse en el seno de su mediocridad satisfecha. Pero, suponed que un gran hombre aparece, entonces el equilibrio se ve roto. La humanidad se hace consciente de que no ha llegado al término de su carrera. He aquí una forma superior de existencia que no conocía hasta entonces y que va a intentar alcanzar. HE aquí un fin nuevo para sus esfuerzos. De este modo mil sentimientos, antes dormidos, se despiertan de repente; una especie de inquietud invade los corazones, y esta masa, hasta entonces inmóvil, sufre un estremecimiento, y empieza a caminar hacia delante. Y no temáis que este movimiento se pare. No temáis que al muchedumbre alcance definitivamente a los grandes hombres que la preceden y la guíen, pues, cuando los primeros son alcanzados, otros nuevos aparecen más lejos en la ruta del progreso, y luego todavía otros, arrastrando siempre a sus espaldas a la humanidad hacia el fin ideal que ésta nunca alcanzará.

¿Es cierto que un gran hombre absorbe, sin retorno posible, a lo mejor de la nación? ¡Ah!, sin duda sería así, si el hombre genial, una vez formado, se apartase de la sociedad para encerrarse en una soledad orgullosa. Pero desgraciadamente, por muy grande y desdeñoso que sea, no deja de ser un hombre, y no puede desprenderse con facilidad de sus semejantes. Todos tenemos necesidad de gozar de la simpatía, del respeto, de la admiración de los demás e incluso de aquellos que despreciamos por su inferioridad. Conviene hacer poco caso de la popularidad, aunque no es bueno sentirse solo. El artista desea ser aplaudido, el poeta quiere ser admirado; el pensador tiende sobre todo a vincular a su persona a la mayor cantidad posibles de inteligencias. Y, para ello, es preciso que renuncie al aislamiento, que se vuelva hacia esta multitud que está detrás de él, que le tienda la mano para que lo sigan, que la instruya para hacerse comprender. De este modo devuelve por centuplicado lo que la institución ha podido prestarle.

No les parece, señores, ¿por qué las cosas han acontecido así en Francia? Durante mucho tiempo nuestros reyes han trabajado para hacer surgir en torno a su real persona grandes hombres que les hicieran las veces de una especie de cortejo. No se trataba, por tanto, de instruir, ni tampoco de formar al espíritu del pueblo, sino más bien de procurar un mayor prestigio a la Monarquía. Pero, ¿qué ha sucedido? Se puede quizás afirmar sin chauvinismo nacionalista que no existe en toda Europa un país en el que la inteligencia media esté más desarrollada que en Francia. Toda la gloria es de nuestros grandes hombres que han servido a fines que no preveían sus protectores reales. Los selectos marqueses de Versalles creían que Racine y Moliére escribían y pensaban únicamente para ellos, pero fue Francia toda entera la que se benefició de su obra.

Los grandes hombres no son, por tanto, una especie de tiranos que sustituyen nuestras vidas y viven a expensas de la nuestra. Más bien, por el contrario, si bien no pueden vivir de nuestro abatimiento, su engrandecimiento hace posible el nuestro. Sin duda, entre ellos y nosotros, media siempre una gran distancia, pero nosotros contamos con los instrumentos para acortarla, y ellos, ellos están interesados en secundar nuestros esfuerzos. Podemos en consecuencia alejarnos de esas teorías exclusivistas que termino de exponer y refutar, una tras otra. No, la naturaleza no exige que los grandes hombres sean egoístas, ni, por otra parte, la humanidad está hecha para degustar perpetuamente placeres fáciles y vulgares. Es preciso, pues, que se forme una élite para hacerla desdeñar seta vida inferior, para sacarla de este reposo mortal, para estimularla a marchar hacia delante. He aquí señores, para lo que sirven los grandes hombres. No están únicamente destinados a ser el coronamiento, a la vez grandioso y estéril del universo. Si tienen el privilegio de encarnar aquí abajo el ideal, es para que todos podamos ver ese ideal de una forma sensible, para hacerlo comprender y hacerlo amar. Si existen algunos de entre ellos que no se dignan a bajar sus ojos hacia el resto de sus semejantes, que están solo absortos en contemplar su grandeza, en disfrutar en suma del aislamiento de su superioridad, condenémoslos sin remisión. Pero, en lo que se refiere a los demás, que son la mayoría, aquellos que se entregan enteramente a la muchedumbre, aquellos cuya única preocupación consisten en compartir con ella su inteligencia y su corazón, aquellos que, hayan vivido en el siglo en el que hayan vivido, ya fuesen en tiempos pasados servidores del gran rey, o sean en la actualidad ciudadanos de nuestra libre República, ya se llamen Bossuet o Pasteur, para ellos, os pido, que tengamos únicamente palabras de admiración y de amor. Saludemos en ellos respetuosamente a los benefactores de la humanidad.

Queridos estudiantes, quizás en este momento me estaréis reprochando íntimamente el hecho de manteneros un poco olvidados hoy, pero sin duda no ha sido así, pues, realmente mientras estaba hablando, pensaba exclusivamente en vosotros, en vosotros en cuya compañía he pasado todo este curso y que ahora nos dejáis para enfrentaros a la vida. Si pensáis con detenimiento veréis que este discurso os está dirigido como una última enseñanza, y como una lección in extremis. Todo lo que he dicho se podría resumir así: mis queridos amigos, sería feliz si os lleváis de este Liceo dos sentimientos, contradictorios en apariencia, pero que las almas fuertes saben muy bien conciliar. Por una parte, tened un sentimiento muy vivo de vuestra dignidad. No abdiquéis nunca de vuestra libertad, ni la abandonéis de manera irremediable en manos de ningún hombre, por muy grande que éste sea.. No tenéis derecho a hacerlo. No creáis tampoco que os convertiréis en alguien grande al impedir que nadie se eleve por encima de vosotros. No penséis que vuestra gloria radica en ser autosuficientes, en no deber nada a nadie, pues de este modo, al cultivar un falso amor propio, os condenáis a la esterilidad .En todas las ocasiones en las que sintáis que un hombre es superior a vosotros, no os turbéis a la hora de testimoniarle una justa deferencia. Sin falsa vergüenza, convertirlo en vuestro guía. Existe una manera de dejarse guiar que no merma en nada la independencia personal. En una palabra, conviene aprender a respetar la superioridad natural, sin perder nunca el respeto que os debéis a vosotros mismos. He aquí lo que deben ser los futuros ciudadanos de nuestra democracia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario