"El arte, el arte verdadero, debe hacer que la paz entre los hombres que viven juntos,

respetada hoy día gracias a medidas exteriores, tribunales, policía,

instituciones de beneficencia, inspectores, etc.,

sea realizada por la actividad libre y dichosa de los hombres".

León Tolstoi. ¿Qué es el arte?

Fue un placer compartir con Leopoldo La Rubia, el pasado veintidós de febrero, mesa, mantel y conversación, en el mesón Al-Ándalus, y con Amelia y Rafael Bellón. Tomamos café y abrimos después la Quinta mochuelera en la Biblioteca del IES San Juan de la Cruz, a la que acudieron también María José Salmerón, Gisela Destefanis y José Carlos Moral en sesión de tarde-noche, como demuestra la foto con que principia esta crónica.

Desde su antigua comparecencia en nuestro grupo, Leopoldo no ha estado ocioso, o diré que ha invertido bien sus liberales ocios. Le debemos obras de ficción, monografías sobre Kafka (su autor favorito), Gogol y Dalí. Docto en estética, ha publicado Teorías contemporáneas del arte y la literatura, La aventura de la abstracción..., y recientemente Rock y filosofía (Granada, 2022), que lleva un largo y explicativo subtítulo: "La dimensión social y musical de la disonancia (Nueva Música, Escena de Canterbury, King Crimson y Rock in Opposition). Un libro para volver a ser rebelde". Tuvo a bien durante la mañana conferenciar en el instituto para alumnos de segundo de bachillerato. Interesante, porque la filosofía del arte se suele descuidar en los programas oficiales.

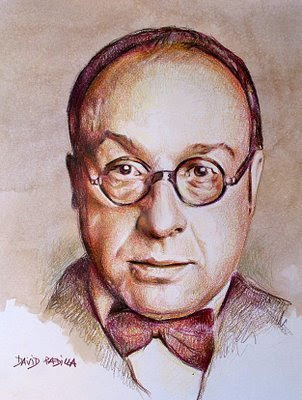

En su ultimo tratado, bien editado por la editorial Comares, escribe Leopoldo sobre la música que no suena bien, sobre la música antimercantilista que pretende concienciar o, por lo menos, despertar las conciencias. La Dialéctica y Estética negativas de Theodor Adorno y su concepción autónoma del arte inspiran buena parte de sus análisis. Adorno rechaza la dialéctica de la síntesis y de la reconciliación, a favor de otra que niega la identidad entre realidad y pensamiento, una discusión que aspira al desenmascaramiento de los sistemas que pretenden eternizar el statu quo y bloquear toda acción transformadora. Como pensador anti-sistemático, Adorno pretendió resquebrajar las totalidades (y los totalitarismos), afianzando un uso no meramente instrumental de la razón, contra el dominio de lo idéntico y en rebelión de los particulares.

Después de Auschwitz, toda cultura puede aparecer como escoria, la poesía como imposible y el divertirse como un estar de acuerdo. Se impone así una nueva ascética, en torno o por un arte que despierte conciencias desde la disonancia (nuestro admirado Muguerza diría "desde el disenso"). Es el caso de la música de Schönberg, la literatura de Kafka o el teatro de Beckett, por poner algunos ejemplos; busca Adorno un arte que transmita la experiencia del dolor y el sufrimiento de manera contundente, una estética de resistencia, un arte autónomo, anárquico y hermético, que renuncie al placer para producir incomodidad y que no esté al servicio de ideología alguna, pero que sea reflexivo e incite a una meditación auténtica. Podemos añadir que también la consonancia y la combinación de tonalidad melódica y atonalidad disonante -como en la música de K. Penderecki- puede hacernos despertar del mal uso de la razón e incluso de la sinrazón del horror genocida.

Parece una perversión "masoca" eso de buscar en el arte la expresión del sufrimiento y el eco del dolor, en lugar de un confortable The End después de la jornada y en armonía con plácidos sentimientos. ¿Tal vez se trate de una tristeza o de un desconsuelo sublimados, de una "noche transfigurada"?.... Es cierto que uno no sólo busca en la obra estética lo agradable, sino que es posible tener una rica experiencia estética de lo desagradable (terror, crimen, suspense, horror, miedo, angustia...). Así, resulta difícil describir El Grito (Skrik) del noruego Edvard Munch (supra, 1893) como icono agradable o conciliador..., y sin embargo la obra de Munch forma parte de nuestro imaginario contemporáneo tan nítidamente como El Orinal de Marcel Duchamp (1917) o el bicho de Kafka.

Será difícil sin embargo que la disonancia, atonalista o dodecafonista, acaben siendo populares. De hecho, el propio Adorno ha acusado al dodecafonismo de caer en un racionalismo excesivo, y nosotros podríamos añadir que refractario al buen gusto. Es cierto, no obstante, que lo del "buen gusto" es muy relativo, que nuestros oídos están conformados por lo que hemos oído, por una tradición y unas costumbres que también han estado marcadas por la prohibición o censura de la disidencia. Fue el caso de la famosa bula de 1322 con la que el Papa Juan XXII condenaba el Ars Nova, o ha sido el caso del Realismo socialista que amargó, ahogó o limitó la creatividad de grandes artistas como Dimitri Shostakóvich durante el estalinismo, y cuya música, igual que la de Prokófiev, por el que aquel fue influido, incluye elementos que podríamos calificar de grotestos, irónicos o humorísticos.

Oscar Wilde, en su extraordinario ensayo The Soul of Man under Socialism (Londres 1950), lo dejó muy claro:

"El público utiliza los grandes clásicos de un país para detener el progreso del arte. Los degrada transformándolos en manifestaciones de autoridad. Los usa, como si fueran matracas, para impedir la libre expresión de la belleza bajo formas nuevas".

Es igualmente cierto que la disonancia forma parte de la "música de la naturaleza" en el canto de los pájaros, por ejemplo, cuyo estudio dio tanto juego a Olivier Messiaen. Durante una noche de insomnio escuché su sinfonía Turangalila, en la radio y por casualidad, totalmente embelesado, en aquel estado de duerme-vela me pareció maravillosa con las "defensas consonantes" bajas. Por desgracia no he podido reiterar un parecido efecto estético en estados vigilantes. El oído padece también sus prejuicios.

Adorno fue discípulo de Alban Berg y no se mostró favorable al jazz que conoció: el Swing que funciona como salsa de baile y diversión, o al Bebop que le siguió en los años cuarenta y que, sin embargo, exigía una escucha más atenta. Seguramente hubiera cambiado su criterio de haber conocido el Free jazz, pero Adorno falleció en 1966. El filósofo, músico y musicólogo, encontró en la Nueva Música de la Segunda Escuela de Viena (Schönberg, Webern, Berg) una propuesta de corte expresionista, atonal, disonante, que respondía a un arte capaz de mover las neuronas y no únicamente el cuerpo.

Dejemos claro que la disonancia no es nueva en la tradición musical de Occidente. Ahí tenemos el extraordinario caso de las "scordaturas" de las Sonatas del Rosario del violinista y compositor bohemio Heinrich Ignaz Biber (1644-1704). Puede que debamos considerar como nueva la emancipación de la disonancia, que hace aceptable cualquier combinación de notas sin que exista la obligación de resolver un acorde disonante en una consonancia posterior.

La eliminación de la armonía tonal equivale a la prescindencia de la perspectiva tradicional en pintura, perspectiva que creaba la ilusión de profundidad espacial. Será el caso del cubismo y, antes, de los movimientos expresionistas alemanes (Die Brücke, Der Blaue Reiter) y, en general, de las vanguardias que se sucederán a partir de 1905 y que contrastan con el academicismo y los ablandamientos de la Belle Époque. Vanguardias que, todo hay que decirlo, han sido estupendamente comercializadas y asimiladas por el statu quo.

En su libro Rock y filosofía, Leopoldo sostiene que hubo desarrollos del rock a finales de los sesenta que no hacían asco al jazz y que respondían a formas de entender el arte próximas a la Nueva Música: disonantes, capaces de crear conciencia, desarrollados dentro de un ambiente pop y orientados a la cultura de masas pero que, en algunos casos, tuvieron una repercusión de primer orden frente a la música domesticada, anestésica, cuyas letras son sustituibles, músicas adocenadas y marcadas incluso por el formato que imponen plataformas como Spotify (el autor sólo cobra de la plataforma digital si su música es oída durante más de treinta segundos y ello impone que sus atrayentes aparezcan al principio...).

En su capítulo 7, "Propaganda, Reproductibilidad técnica, Kitsch y Espectáculo", Leopoldo profundiza en el análisis de la industria del entretenimiento, la cual no sólo reproduce entretentas, sino también entretenidos, esto es consumidores a medida o, como diría R. Jaccard: "normópatas dominantes". Lo hace de la mano de autores interesantes: Eduard Bernays (Propaganda, 1927), W. Benjamin (1936), Greenberg (Vanguardia y Kitsch, 1939) y Guy Debord (La sociedad del espectáculo, 1967), cuyo análisis completa la crítica adorniana.

En fin, útil para no confundir las disonancias con el ruido... Sirva este comentario introductorio sobre todo como incitación a la lectura atenta del libro de nuestro amigo, repleto de interesantes referencias discográficas que facilitarán notables hallazgos a espíritus aventureros, goces alternativos para almas busconas e inquietas. Es, además, libro que ha sido enriquecido con un útil "Diccionario del diablo del Rock".